【2025年最新】インフレはいつまで続く?デフレとの違いから日本経済の今後と個人の資産防衛術を徹底解説!

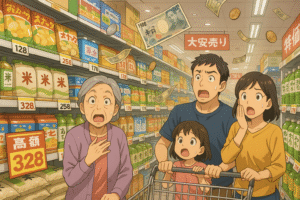

「また値上げか…」「給料は上がらないのに、出ていくお金ばかり増える」。

最近、スーパーでの買い物や光熱費の請求書を見て、ため息をついている方も多いのではないでしょうか。ニュースでは「インフレ」「円安」といった言葉を毎日のように耳にしますが、それが一体何で、私たちの生活にどう影響し、そしてこの状況はいつまで続くのか、不安に感じますよね。

この記事では、そんなあなたの疑問や不安を解消します。

インフレとデフレの基本的な違いから、現在の日本で起きている物価高の本当の理由、そして2025年以降の日本経済がどうなっていくのかまで、誰にでも分かるように徹底的に解説します。

さらに、この記事を最後まで読めば、インフレの時代に自分のお金(資産)を守り、賢く増やすための具体的な3つの対策も分かります。難しい専門用語は使いません。あなたの未来のお金を守るための大切な知識を、一緒に学んでいきましょう。

この記事の目次

そもそもインフレ・デフレって何?基本を分かりやすく解説

経済ニュースを理解するための第一歩として、まずは「インフレ」と「デフレ」という2つの言葉の基本的な意味と、私たちの生活への影響を知っておきましょう。

インフレとは?モノの値段が上がり、お金の価値が下がること

インフレ(インフレーション)とは、世の中の様々な商品やサービスの値段(物価)が、継続的に上がっていく状態のことです。

例えば、去年まで100円で買えたジュースが120円に値上がりした場合、同じものを買うのにより多くのお金が必要になります。これは、見方を変えれば、お金の価値(購買力)が下がったことを意味します。

デフレとは?モノの値段が下がり、お金の価値が上がること

デフレ(デフレーション)はインフレの逆で、物価が継続的に下がっていく状態を指します。

モノの値段が下がるなら良いことのように思えるかもしれませんが、実は大きな問題があります。企業は売上が減って利益が出なくなり、従業員の給料を下げたり、リストラを行ったりします。すると、消費者は「もっと値段が下がるかも」「将来が不安だ」とお金を使わなくなり、経済全体が縮小していく「デフレスパイラル」という悪循環に陥ってしまうのです。

【比較表】インフレとデフレ、私たちの生活への影響は?

インフレとデフレの影響を分かりやすく表にまとめました。

| 特徴 | インフレ | デフレ |

|---|---|---|

| モノの値段 | 継続的に上がる | 継続的に下がる |

| お金の価値 | 下がる | 上がる |

| 家計への影響 | 預貯金の価値が実質的に目減りし、生活が圧迫される。 | 現金の価値は上がるが、給料が減ったり仕事が不安定になったりする。 |

| 企業への影響 | 収益が増える可能性がある(良いインフレの場合)。 | 収益が減少し、設備投資などを控えるようになる。 |

| ローン(借金) | 実質的な返済負担は軽くなる傾向がある。 | 実質的な返済負担は重くなる傾向がある。 |

要注意!「良いインフレ」と「悪いインフレ」の違い

実は、インフレには2つの種類があります。

- 良いインフレ(デマンドプル・インフレ): 景気が良く、モノを買いたい人(需要)が増えることで物価が上がる状態です。企業の儲けが増え、それが従業員の給料アップにつながり、さらに消費が活発になる…という経済の好循環が生まれます。日本銀行が目指しているのは、この状態です。

- 悪いインフレ(コストプッシュ・インフレ): 原材料の価格や輸入コストが上昇することが原因で、企業の都合で商品価格が引き上げられる状態です。この場合、物価は上がっても企業の利益は圧迫され、給料は上がりません。結果として、私たちの生活だけが苦しくなってしまいます。

残念ながら、現在の日本のインフレは、主にこの「悪いインフレ」の性質が強いと言われています。

なぜ日本でインフレが起きているの?3つの主な要因

では、なぜ今、日本では物価上昇が続いているのでしょうか。その背景には、主に3つの複合的な要因があります。

要因①:歴史的な「円安」

日本は、食料やエネルギーの多くを海外からの輸入に頼っています。円安になると、同じ1ドルの商品を輸入するのにより多くの円が必要になるため、輸入品の価格が上がります。これが、ガソリン価格や食料品の値上がりとなって、私たちの家計を直撃しているのです。

要因②:世界情勢の不安定化

ウクライナ情勢の長期化などにより、世界的に資源や穀物の価格が高騰しています。これも輸入に頼る日本にとっては、コストプッシュ・インフレを引き起こす大きな要因となっています。

要因③:コロナ禍からの経済回復

一方で、明るい兆候もあります。コロナ禍で落ち込んでいた経済活動が正常化に向かい、旅行や外食などへの人々の需要が回復してきました。これは「良いインフレ」につながる可能性を秘めています。

しかし、現状では物価の上昇に賃金の上昇が追いついておらず、実質的な購買力は低下しているのが実情です。日本経済は今、「悪いインフレ」から「良いインフレ」への大切な転換点に立たされています。

【2025年以降】日本のインフレはいつまで続く?専門機関の見通し

多くの人が最も知りたいのは、「このインフレはいつまで続くのか?」ということでしょう。主要な専門機関の見通しを見てみましょう。

主要機関の経済・物価見通し(2025年)

| 予測機関 | CPI上昇率(2025年) | 備考 |

|---|---|---|

| 日本銀行 | 約2%(上振れリスクあり) | デフレへの逆戻りは考えにくいとの見方。 |

| IMF | 2% | 日本経済が新たなインフレ均衡に達する兆しと評価。 |

| ゴールドマン・サックス | 2%超を維持 | 賃金上昇が個人消費を回復させると予測。 |

専門機関の多くは、2025年以降も2%程度のインフレが継続すると見ています。つまり、かつてのようなデフレの時代に戻る可能性は低く、私たちは今後もインフレと付き合っていく必要があるということです。

今後の最大の焦点は、賃金が物価上昇を上回る「賃金と物価の好循環」が実現するかどうかです。2024年の春闘では高い賃上げ率が実現しましたが、これが一部の大企業だけでなく、日本経済全体に広がり、私たちの消費を後押しするかが鍵となります。

インフレ時代を生き抜く!今すぐできる3つの資産防衛術

「インフレが続くなら、どうすれば自分のお金を守れるの?」という声にお答えします。何もしなければ、銀行に預けているお金の価値は実質的にどんどん減っていきます。今こそ、具体的な行動を起こす時です。

【重要】投資には元本割れのリスクが伴います。最終的な判断はご自身の責任で行ってください。

対策①:新NISAを活用してインフレに強い資産に投資する

インフレから資産を守る最も有効な方法は「投資」です。現金や預金はインフレに弱いですが、株式や投資信託、不動産などは、インフレに合わせて価値が上昇する傾向があります。

特に2024年から始まった新NISA(少額投資非課税制度)は、個人の資産形成を力強く後押しする制度です。非課税のメリットを最大限に活用し、全世界の株式に分散投資できる投資信託などをコツコツ積み立てることから始めてみましょう。

対策②:家計を見直して支出をコントロールする

投資と同時に、日々の支出を見直すことも重要です。

- 固定費の見直し: スマートフォンの料金プランや保険など、毎月必ずかかる費用を見直してみましょう。

- 変動費の工夫: 価格が上がりやすい食料品はまとめ買いを検討したり、ポイントやクーポンを賢く活用したりする。

小さなことの積み重ねが、インフレ時代の家計を助けます。

対策③:自己投資で収入アップを目指す

長期的な視点では、自分自身の稼ぐ力を高める「自己投資」が最強のインフレ対策になります。資格取得やスキルの習得を通じて、インフレ率を上回る収入アップを目指すことも、資産防衛の重要な柱です。

まとめ:インフレは他人事ではない!正しい知識で未来に備えよう

今回は、インフレとデフレの基本的な違いから、日本経済の現状と今後の見通し、そして私たちが今すぐできる具体的な対策までを解説しました。

- インフレとは物価が上がり、お金の価値が下がること。

- 現在の日本は、主に円安などを原因とする「悪いインフレ」の状態にある。

- 2025年以降もインフレは継続する可能性が高く、デフレに戻る確率は低い。

- 資産防衛のためには、預貯金だけでなく新NISAなどを活用した「投資」が不可欠。

物価上昇は、私たちの生活に直接影響する避けては通れない現実です。しかし、正しい知識を身につけ、適切な行動をとることで、インフレの波を乗りこなし、むしろ資産を増やすチャンスに変えることも可能です。

この記事を読んで「何か始めなきゃ」と感じた方は、ぜひ第一歩として、手数料の安いネット証券で口座を開設し、月々1,000円からでも新NISAでの積立投資を検討してみてはいかがでしょうか。未来のあなたのための行動を、今日から始めましょう。

よくある質問(FAQ)

- Q1: ハイパーインフレが日本で起こる可能性はありますか?

- A1: ハイパーインフレとは、物価が極端に、そして急激に上昇する状態を指します。現在の日本の経済状況や日本銀行の政策を考えると、近い将来にハイパーインフレが発生する可能性は極めて低いと考えられています。専門機関も2%程度の安定したインフレ率を予測しています。

- Q2: またデフレの時代に戻る可能性はないのでしょうか?

- A2: 日本銀行は「デフレに逆戻りすることは考えていない」との見解を示しています。長年のデフレから脱却し、賃金と物価が緩やかに上昇する経済への移行を目指しており、そのための金融政策が続けられています。世界的なインフレ潮流や日本の構造的な労働力不足(賃金上昇圧力) を考えても、再び深刻なデフレに陥る可能性は低いと見られています。

- Q3: 投資初心者におすすめの金融商品はありますか?

- A3: 投資初心者の方には、まず新NISAの「つみたて投資枠」を活用して、リスク分散がされたインデックス型の投資信託を少額から積み立てることをお勧めします。特に、全世界の株式に分散投資する「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」のような商品は、1本で世界中の成長の恩恵を受けることが期待でき、多くの専門家から支持されています。ただし、投資には必ずリスクが伴うことを理解し、ご自身の許容範囲で行うことが重要です。

コメント